2008.04.22 / キッド・アイラック・アート・ホール

関直美(美術)+紙田昇(Kダンス)

宮田徹也 / 日本近代美術思想史研究

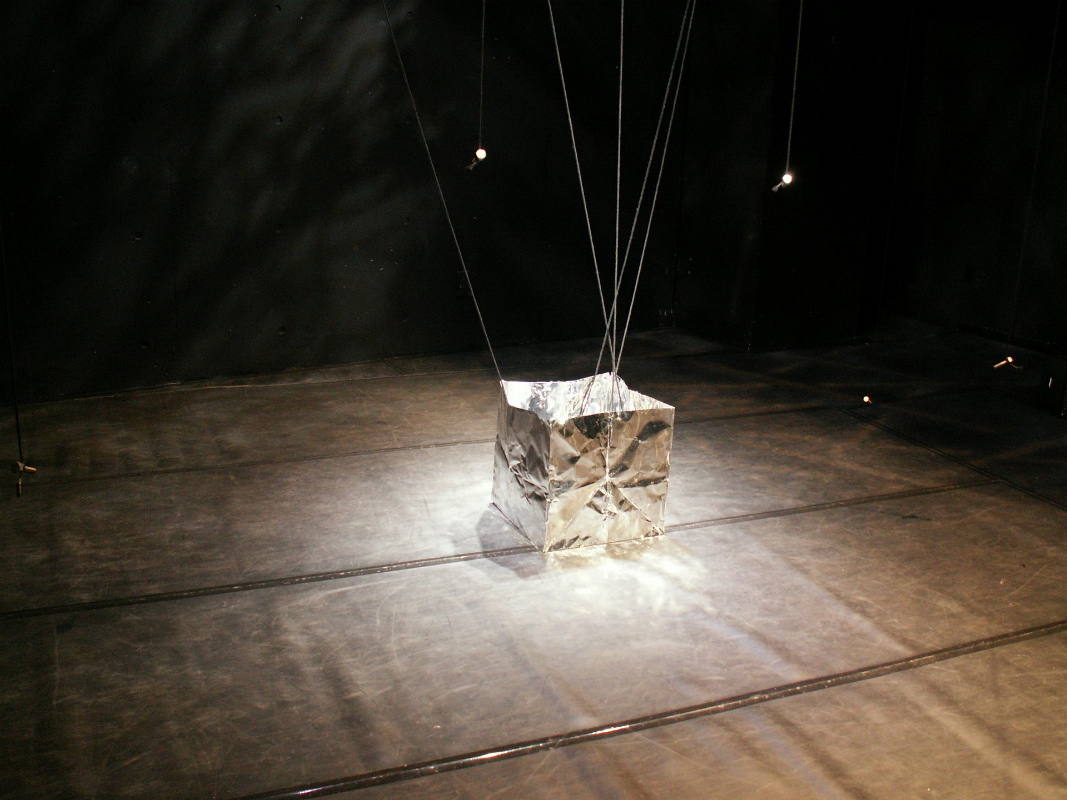

中心は銀の箱で覆われている。そこから5本、銀のロープが天井に伸び、滑車を伝って下に落ち、端末にはボルトが結び付けられている。長さはランダムである。箱を根幹、ロープを枝、ボルトを実に見立てると、このインスタレーションは一本の樹木であるということもできるであろう。

中心は銀の箱で覆われている。そこから5本、銀のロープが天井に伸び、滑車を伝って下に落ち、端末にはボルトが結び付けられている。長さはランダムである。箱を根幹、ロープを枝、ボルトを実に見立てると、このインスタレーションは一本の樹木であるということもできるであろう。

開演と同時に客席の灯りが落ち、樹木が丸く照らされると2階のスペースから座ったままの紙田が見えてくる。紙田は樹木を見詰める。強く照らすライトが樹木に当たると、紙田は右手を忙しなく漂わせる。その動きは爪先にも及び、首をがくりと擡げ、姿勢が崩れても続く。

吹き抜けに垂らした右手は、実がついた一本の枝を往復する。枝を手繰り寄せ実を左手に包み、右手に移した実を体の至る所と鉄パイプに打ち付ける。実を下に放つと、枝は揺れる。その揺れに誘われて軽く曲げた両肘が動く。呼吸音を発し、上の鉄パイプを掴んでゆらゆらと立ち上がる。無音の中、手と連動した摺足の音が会場に拡がる。摺足は細かいタップに変化する。その程度の揺れでは全ての実が動き出すわけがないことを前提に。否、動きも視線も同じに。つまり紙田は作品に話しかけている。コンタクトをとるのだ。しかし、樹木は揺れない。なす術なく客に視線を彷徨わせる。宙を歩いて樹木に近づこうとするが、失敗する。

大きな音を立てて階段を降ってくる。飛び、着地する。左右への眼差し以外、動かない。顎が僅かに上下する。左膝を折り、右膝を立てる。両手は床に着き、その姿勢を崩さず素早く分解しては修正する。実を顎ではじき、避けてはぶつかり姿勢を変える。右手を床に水平に、掌を上にかざし、頭をその手に添える。右膝はそのまま、左膝が横へ伸びる。急から緩へ。ゆるやかに両手を広げ、少しずつ立ち上がる。その位置は舞台の中央であり、樹木の中心と重なって見える。

右手は開演時と同じ動きをする。それに左肘が加わる。両手が近づくよりも前に、掌は枝に絡まってゆく。見えない足は根幹に干渉し、小刻みな音を発生させる。紙田は樹木となる。紙田の創り出す振動は枝を揺らすことができた。だからこそ紙田はすかさず樹木から離れ、際へ逃れる。硬い動きに戻り、自己の存在を確認する。そして再び樹木に近づく。先程と同じように立膝を着き、今度は左手の指で根幹を叩く。同じ指使いで右手は自らの唇を叩く。

声を発して沈黙したかと思うと根幹を持ち上げ、頭を突込み、根幹の底を指で叩きながら重心を左右に移動させる。連動した実達は紙田の意思を受け継ぎ舞う。一度根幹を床に置き沈黙するが、再び顔を出して赤子を抱くように根幹を持ち上げて後方に尻餅をつく。離さない方の手を揺るがし首を振り、樹木から離れる。今度は足を根幹に入れると立ち尽くす。無表情の視線が彷徨う。ゆっくりと左手が上がってゆく。足場が不安定なのか、立つのが大変そうだ。両手で枝を持ち、曳き、2本の実を揺るがす。根幹から出ると右手で実を掴み、ゆっくりと引っ張る。根幹の付け根が悲鳴を上げる。左手も実を掴み、引っ張る。右手は2本、左手も2本、そして最後の枝も手中に収め、首を括るかと思いきや思い切り引っ張る。すると、実をまとめていた糸巻きが根幹から勢いよく飛び出す。樹木は崩壊した。

腹這いで枝を曳き、口に加えて枝を曳き、立ち上がり倒れながら枝を曳く。根幹に座り更に曳くと糸巻きが宙を舞う。上部で枝は絡みついている。糸巻きを手に持ち、反時計回りに周り、枝を縒ってゆく。口笛を吹き、上部を見詰めながら一つの糸巻きを最後まで解き、先を留めていた複数から成る銀のパイプを揺るがし音を発生させる。台に上り、連なる銀のパイプを右手で放り投げる。台から降り、自らが仕掛けた罠に嵌り、作品との一体化を密にして50分の公演は終る。

山口勝弘は以下のように語る。「パフォーマンスというのはどちらかというと、人間が主体にかかわって、しかも、ある時間の経過のなかで始まって終るものが中心になっているわけです。それに対してインスタレーションの場合は、ある空間の中にいろいろな素材とかメディアを組み立てて、その空間の中に観客を誘導するわけですね。」この発言は「美術手帖」1985年10月号である。この時期の問題点は、時間性と空間性の融合であった。

今回の公演は作家と演者が望んだとおり作品が変容したため、この山口の定義を一歩推し進めたことになった。「パフォーマンス」「インスタレーション」と別々に定義されていたものが、一体化したのだ。では、インスタレーションは樹木から何に変容したのか。アダムは禁断の実を食べ、堕落した。しかしその堕落は地上に生命を繁栄した、物質的創造でもあった。物質の根源とは何か。海であろう。樹木は海に変容し、ロープは波打ち、鉱山としての銀パイプが溶岩の如く流れ込む。その中に、紙田という生命体が復活したのであった。